DATA CENTERS

1. Une infrastructure titanesque, omniprésente et énergivore

Qu’est-ce qu’un data center ?

Les data centers sont les véritables cœurs du numérique. Ils assurent le stockage, le traitement et la transmission de milliards de données chaque seconde : e-mails, recherches Google, vidéos YouTube, transactions bancaires, applications cloud… Tout ce qui passe par Internet transite par ces infrastructures massives, disséminées dans le monde entier.

Aujourd’hui, on recense environ 3 à 4 millions de data centers dans le monde. Certains sont aussi petits qu’une salle de serveurs dans une entreprise, d’autres occupent plusieurs hectares, comme celui d’Amazon à Dublin ou celui de Microsoft en Iowa, qui s’étend sur 100 000 m², soit l’équivalent de 14 terrains de football.

Le plus grand data center du monde, le China Telecom-Inner Mongolia Information Park, s’étend sur 1 million de m²et consomme à lui seul autant d’électricité qu’une grande ville moyenne.

Une consommation énergétique massive et croissante

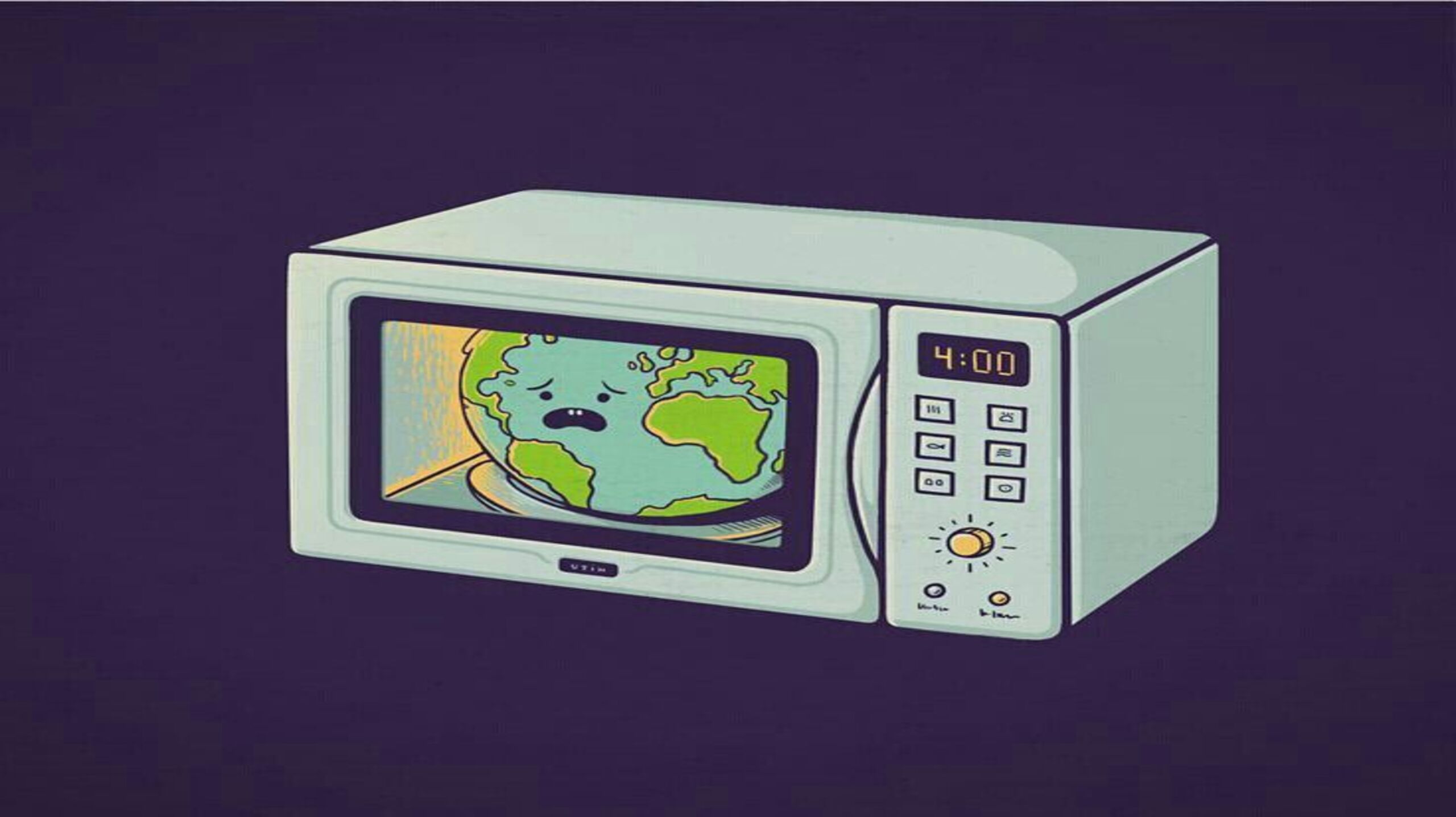

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le numérique n’est pas dématérialisé. Il repose sur des infrastructures extrêmement gourmandes en énergie.

Quelques chiffres impressionnants :

- En 2022, les data centers ont consommé environ 460 térawattheures (TWh) d’électricité, soit l’équivalent de la consommation annuelle de la France.

- Le numérique représente aujourd’hui 10 % de la consommation électrique mondiale et pourrait atteindre 20 % d’ici 2030 (TheShiftProject 2022).

- En Irlande, où de nombreux data centers sont installés, ils consomment déjà 14 % de l’électricité du pays. Cette proportion pourrait atteindre 30 % d’ici 2030 (EirGrid,2022).

2. Le problème du refroidissement : une soif insatiable en eau

Les data centers fonctionnent 24h/24, 7j/7, ce qui génère une chaleur extrême. Pour éviter la surchauffe, ils nécessitent un refroidissement constant, principalement avec de l’eau ou de l’air conditionné.

Le chiffre qui choque : En 2021, Google a utilisé 15,7 milliards de litres d’eau pour refroidir ses serveurs, soit l’équivalent de 6 000 piscines olympiques.

Certaines entreprises ont choisi des solutions alternatives :

Facebook a installé un data center en Suède, où l’air froid extérieur est utilisé pour limiter la climatisation artificielle.

Microsoft a testé un data center sous-marin au large de l’Écosse (projet Natick), immergé pour être refroidi naturellement par l’eau.

Amazon et Google investissent dans le refroidissement par immersion, où les serveurs sont plongés dans un liquide non conducteur de chaleur.

Malgré ces innovations, la plupart des data centers utilisent toujours des quantités astronomiques d’eau et d’énergiepour fonctionner.

Exemple frappant : la controverse de Google en Uruguay

Le Cas Google

En 2023, Google a annoncé un projet de construction d’un data center à Canelones, en Uruguay, un pays frappé par une sécheresse historique. Alors que les habitants étaient contraints de rationner leur consommation d’eau potable, Google prévoyait d’utiliser des millions de litres par jour pour refroidir ses serveurs.

Réactions locales :

Des ONG et des habitants se sont opposés au projet, dénonçant une injustice environnementale.

Le gouvernement uruguayen a tenté de rassurer en mettant en avant les emplois créés et les investissements étrangers.

Google a minimisé l’impact du projet, affirmant qu’il utiliserait des technologies de refroidissement plus efficaces.

Cette polémique illustre le dilemme entre développement numérique et protection des ressources naturelles.

3. Une explosion des besoins en data centers, un modèle insoutenable ?

Projections alarmantes :

- Si la tendance actuelle continue, les data centers pourraient représenter 10 % des émissions mondiales de CO₂ en 2030 (TheShiftProject 2022).

- L’essor de l’intelligence artificielle aggrave encore la situation : un modèle de langage comme ChatGPT consomme autant d’électricité qu’une ville de 100 000 habitants pour son entraînement initial (MIT Technology Review, 2023).

📌 Un exemple révélateur : la vidéo en ligne

- Le streaming vidéo représente à lui seul 60 % du trafic Internet mondial.

- Un visionnage d’une heure de Netflix en HD émet environ 36 g de CO₂, soit l’équivalent d’un kilomètre parcouru en voiture (IEA,2022).

Face à cette explosion des usages, les infrastructures actuelles ne sont pas viables à long terme.

4. Quelles solutions pour des data centers plus verts ?

Des pistes existent pour limiter leur impact

L’utilisation d’énergies renouvelables

Google et Amazon revendiquent un objectif de zéro carbone net d’ici 2030.

Microsoft prévoit d’être négatif en carbone d’ici 2050.❌ Problème : ces entreprises continuent d’acheter des crédits carbone au lieu de réellement réduire leurs émissions.

L’optimisation des infrastructures

Développement d’intelligences artificielles pour mieux gérer l’énergie des serveurs.

Amélioration des logiciels pour réduire la consommation énergétique des requêtes (ex : moteur de recherche écoresponsable Ecosia).

Une nécessaire sobriété numérique

Supprimer les e-mails inutiles, nettoyer les données stockées.

Privilégier les services cloud plus responsables (ex : Infomaniak, qui alimente ses data centers en énergies renouvelables).

Limiter le stockage permanent des données (actuellement, 90 % des e-mails sont stockés inutilement).

5. Conclusion : un modèle à repenser

Il est 9h02. Mon mail est toujours en transit, stocké temporairement dans un serveur, en attente de sa destination finale. Un simple clic, qui, sans que je m’en rende compte, a mobilisé des infrastructures massives, une consommation énergétique immense et une quantité d’eau considérable.

Dans un monde où les besoins en numérique explosent, la question devient cruciale :

👉 Peut-on vraiment rendre ces infrastructures durables, ou faut-il revoir notre usage du numérique en profondeur ?

Finalement, combien d’e-mails envoyés aujourd’hui étaient réellement nécessaires ?